Nutzen Dynamischer Zielführungsysteme

Sebastian Martens mi5982

Informatik Seminar SS2006

- Was sind Dynamische Zielführungssysteme ?

- Sind solche Systeme in der Praxis nutzbringend ?

- Was sind evtl. Randbedingungen ?

- Wo lassen sich solche System anwenden ?

Inhaltsübersicht

- Begriffsklärung

- Was sind dynamische Zielführungssysteme

- Wie werden solche Systeme technisch realisiert

- Situationsbetrachtung

- Wie sieht es im deutschen Starßenverkehr aus - Zahlen, Daten, Fakten

- Vorteile dynamischer Zielführung - Betrachtung und Analyse

- Hindernisumfahrung

- Informationsvorteil

- Informationsvorteil an Systemschnittstellen

- Umwelt

- Verbreitungsabhängige Faktoren

- Fazit

Allg Zielführungssysteme

Begriffsklärung

Wie komme ich am günstigsten von A nach B abhängig vom Streckenzustand.

Allgemein sind dynamische Zielführungssysteme Systeme zur optimalen Streckenplanung und Benutzung unter

Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage.

Dies bezieht sich auf den individuellen Straßenverkehr.

Der ÖPNV (Öffentlicher Personen Nahverkehr) , Schienen- und Luftverkehr

unterliegen i.d.R. einer zentralistischen Kontrolle und/ oder einem Fahrplansystem und kennt daher andere Wege zur Verkehrskoordinierung.

Einteilung in 2 Arten

Begriffsklärung

Im Folgenden unterscheiden wir 2 Arten der dynamischen Zielführung:

- Kollektive Verkehrsinformations- und -leitsysteme

- Individuellen Navigations- und Zielführungssysteme

Kollektive Verkehrsinformation

Begriffsklärung

Kollektive Verkehrsinformations- und -leitsysteme

sind Systeme zur allgemeinen Informationsbereitstellung und zur kollektiven Verkehrslenkung. Sie spielen eine untergeordnete Rolle und dienen in erster Linie der Verkehrssicherheit. Es gibt im Bereich der Zielführung kaum empirische Untersuchungen.

Systembeispiele:

- Kollektive Verkehrsinformationssysteme

- Rundfunk - indirekte Verkehrleitung (freiwillig)

- Verkehrszonen- und Streckenbezogene Informationen bei digitalem Verkehrsfunk

- Wechsellichtanlagen:

Warnhinweise zur Unfallvermeidung (freiwillig) - Strecken-/ Netzbeeinflussungsanlagen

- Wechsellichtanlagen:

Geschwindigkeitsvorgaben zur Optimierung des Verkehrsflusses (verbindlich)

Streckenempfehlungen bei Auslastung (freiwillig)

Fahrstreifensperrung / -freigabe (Bsp.: Messe Hannover)

Kollektive Verkehrsinformation 2

Begriffsklärung

Kollektive Verkehrsinformations- und -leitsysteme

sind Systeme zur allgemeinen Informationsbereitstellung und zur kollektiven Verkehrslenkung. Sie spielen eine untergeordnete Rolle und dienen in erster Linie der Verkehrssicherheit. Es gibt im Bereich der Zielführung kaum empirische Untersuchungen.

Systembeispiele:

- Kollektive Verkehrsinformationssysteme

- Rundfunk - indirekte Verkehrleitung (freiwillig)

- Verkehrszonen- und Streckenbezogene Informationen bei digitalem Verkehrsfunk

- Wechsellichtanlagen:

Warnhinweise zur Unfallvermeidung (freiwillig) - Strecken-/ Netzbeeinflussungsanlagen

- Wechsellichtanlagen:

Geschwindigkeitsvorgaben zur Optimierung des Verkehrsflusses (verbindlich)

Streckenempfehlungen bei Auslastung (freiwillig)

Fahrstreifensperrung / -freigabe (Bsp.: Messe Hannover)

Kollektive Verkehrsinformations- und -leitsysteme sollen aufgrund der nur sehr groben Zielführungseigenschaften im Folgenden nicht weiter betrachtet werden.

Kollektive Verkehrsinformation Bilder

Begriffsklärung

Kollektive Verkehrsinformations- und -leitsysteme

Individuellen Zielführungssysteme

Begriffsklärung

Individuellen Navigations- und Zielführungssysteme

sind Systeme zur individuellen Informationsbereitstellung und eigenen Routenwahl. Ihre Aufgaben bestehen in der Fahrerinformation und Routenwahl abhängig von individuellen Parametern und der allgemeinen Verkehrslage des zu durchfahrenden Streckenabschnittes um ggf. ein andere Route zu wählen.

Steht also die Information bereit das sich auf der von mir gewählten Route ein Hindernis (Stau, stockender Verkehr) befindet soll, wenn möglich, eine alternative Strecke gewählt werden. In diesem Zusammenhang ist das primäre Ziel die Fahrzeitverkürzung.

Steht keine Ausweichmöglichkeit zur Wahl so besteht weiterhin ein Informationsvorteil. Über Verspätungen und deren Umfang herrscht früher Gewissheit als ohne dynamsiche Systeme.

Technische Realisierung

Begriffsklärung

Technische Umsetzung

Zur dynamischen Zielführung sind zum einen Information über das Streckennetz erforderlich zum anderen die Informationen über den aktuellen Zustand dieser Strecken.

Die Informationen über das Streckennetz ist bereits mit statischen Navigationssystemen vorhanden. Geräte zur dynamischen Führung gibt es

sowohl als normale Einbaugeräte (in der Oberklasse bereits Standart) alsauch in Form von PDAs gibt.

Die Informationen zur aktuellen Verkehrssituation, genauer zu den Verkehrsstörungen, werden mittels TMC übertragen. TMC (Traffic Message Channel) ist ein digitaler Radiodienst der als Zusatzdienst neben dem Audiosiganl gesendet wird. In Deutschland wird dies von den öffentlich Rechtlichen Sendern, aufgeteilt in 6 Gebiete übernommen. Dieses Signal wird durchgehend gesendet, man ist also nicht mehr auf 30min Meldungen im Radio angeweisen.

Technische R 2

Begriffsklärung

Informationsgüte

Neben dem staatlichen TMC-Dienst, dessen Güte häufig als unzureichend empfunden wird, gibt es auch private Bezahl-TMC-Dienste oder exklusive Kundendienste. So bietet z.B. die Telekom einen solchen Dienst in zusammenarbeit mit Audi an (Telematics II) oder auch DaimlyerChrysler: TeleAid und DynAPS (dynamic auto pilot system) .

Die Güte der zu erreichenden Fahrzeitvorteile hängt somit einerseits von der Güte der aktuellen Verkehrsinformationen andererseits von dem Wissen über das Streckennetz. Das Kartenmaterial muss also möglichst aktuell sein (Man schätzt, dass sich 10% der Landkartendaten innerhalb eines Jahres ändern).

Systemübersicht

Begriffsklärung

Gesamtübersicht über Dynamische Zielführungssystem:

Gesamtübersicht über Dynamische Zielführungssystem:

Neben einer lokalen Routenberechung sind auch zentrale Routenberechnungen möglich ("off-board navigation").

Eine Zentrale sendet Fahrinformationen

und Routenempfehlung nach Angaben von Standort und Ziel.

Fahrzeuge dienen hier gleichzeitig als Verkehrsbeobachter.

Verkehrszahlen

Situationsbetrachtung

Der deutsche Kraftverkehr

Welches sind die Randbedingungen in denen dynamische Zielführung funktionieren muss, und Vorteile verschaffen soll ?

- Nur 2% Autobahn (130km/h Richtgeschwindigkeit)

- Aber 64% Gemeindestraßen

(50km/h Höchstgeschwindigkeit, bei Durchfahrten oft höher ) - 10% Busse und LKW (da gerwerblich i.d.R. auch fahrend)

- 59 Mrd Liter verbrauchter Kraftstoff bedeuten 44% der CO2- und NOx-Emissionen

allg Belastung

Situationsbetrachtung

Zunehmende Verkehrsbelastung

Der Individualverkehr in Deutschland nimmt stätig zu. Täglich fahren mehr Menschen längere Wege zur Arbeit oder auch aus anderem Grund.

Der ADAC prognostiziert ein Verkehrswachstum von 20% im Personenverkehr und 64% im Güterverkehr von Jahr 2000 bis 2015.

Die Folge sind immer stärker belastete und häufig überlastete Straßen, vor allem Autobahnen.

Allein durch den Zeitverlust betroffener Fahrer im Berufsverkehr (Güterverkehr wie Pendler) entsteht ein erheblicher Volkswirtschaftlicher Verlust. So beziffert

der ADAC den staubedingten Zeitverlust auf 1 Mrd Stunden pro Jahr.

behinderungen autobahn

Situationsbetrachtung

Behinderungen im Autobahnnetz

Eine Auswertung der TMC-Meldungen des Jahres 2000 für die Hauptverkehrszeiten zwischen 07.00 und 09.00 Uhr sowie zwischen 15.00 und 18.00 Uhr

ergaben folgende Grafik die die durchschnittliche Fahrzeiterhöhung des Jahres verdeutlichen soll.

Eine Auswertung der TMC-Meldungen des Jahres 2000 für die Hauptverkehrszeiten zwischen 07.00 und 09.00 Uhr sowie zwischen 15.00 und 18.00 Uhr

ergaben folgende Grafik die die durchschnittliche Fahrzeiterhöhung des Jahres verdeutlichen soll.

Besonders in den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Ruhr sind erhebliche Behinderungen erkennbar. Im Osten Deutschlands sind Behinderungen eher

die Ausnahme.

Fahrzeiterhöhung:

gelb: 50 - 100%

orange: 100 - 150%

rot: mehr als 150%

ausweichstrecken

Situationsbetrachtung

Vorhandensein von Ausweichstrecken

Betrachtet man vorrangig das deutsche Autobahnnetz, so ist dieses relativ grobmaschig und bietet meist nur sehr wenige Ausweichmöglichkeiten für

eine dynamische Umfahrung von Staus.

Betrachtet man vorrangig das deutsche Autobahnnetz, so ist dieses relativ grobmaschig und bietet meist nur sehr wenige Ausweichmöglichkeiten für

eine dynamische Umfahrung von Staus.

Lediglich in den westlichen Ballungsräumen sind die Netzdichten mit 0,04 - 0,06 km/km2 so dicht, dass ausreichend Alternativrouten

zu erwarten sind.

Datenerfassung

Situationsbetrachtung

Problematik der Datenerfassung

Für dynamische Zielführungssysteme sind Echt-Zeit-Informationen über die Verkehrslage grundlegend.

Aktuelle Echt-Zeit-Verkehrsdaten werden von den Verkehrsleitzentralen der Länder und Städte erhoben. Die hierfür eingesetzten Senoren befinden

sich jedoch nur auf den Autobahnen und wenigen Hauptverkehrsstraßen (~4% des Straßennetzes).

Die Sensordichte für eine dynamische Zielführung ist zu gering. Eine flächendeckende

Sensorerfassung steht derzeit auch noch in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.

Künftig werden hier luft- und raumgestütze Verkehrserfassungssysteme und vor allem aber PKW-interne Systeme ("floating car data")

Verkehrsdaten erfassen und melden.

Nutzen Einleitung

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Verschiedene Kategorien des Nutzens

Bei erster Betrachtung scheint eine dynamische Zielführung in verschiedenen Katergorien nutzbringend zu sein:

- Fahrzeitverkürzung durch das Umfahren von Behinderungen

- Informationsvorteil durch frühzeitige Ankündigung von Behinderungen

- Umweltschonung durch Vermeidung von Staustandzeiten

fahrzeitverkürzung 1

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Fahrzeitverkürzung

Die Verkürzung der Fahrzeit ist das derzeit schlagkräftigste Argument das zu dem Kauf / der Nutzung dynamischer Zielführungssystem bewegen soll.

Es werden 2 Beispieluntersuchungen herangezogen:

- I - "Sind Dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?"

Urte Helling, 2005, DaimlerChrysler AG

Untersuchung anhand von Pendler-Verkehr Düsseldorf- Köln - II - ADAC Praxistest "Dynamische Navigation"

ADAC Deutschland, 2000

Untersuchung an 3 Hauptstaustagen auf 3 Autobahnen

Urte Helling, 2005, DaimlerChrysler AG

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Urte Helling, 2005, DaimlerChrysler AG

Auf Basis der "Location Code List" (LCL), eine von der Bundestanstalt für Straßenwesen (BASt) herausgegebene Liste mit Verkehrsreferenzpunkten,

und dem Verkehrsmeldearchiv aus dem Jahr 2000 wurde eine Simulation erstellt die Fahrzeit- und Informationsvorteile herausstellen sollte.

Es wurde eine morgendliche Fahrt um 7.30 Uhr von Düsseldorf nach Köln und eine abendliche Rückfahrt gegen 17.00 Uhr angenommen. Die Strecke misst

dabei eine Länge von 37km (s. Abb.7).

Die normale Fahrzeit für diese Route ohne Behinderungen beträgt 32 Minuten.

urte helling, jahresbetrachtung

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Urte Helling, 2005, DaimlerChrysler AG

Auf den 388 vom Pendler zurückgelegten Fahrten kam es bei 244 zu Behinderungen.

Auf den 388 vom Pendler zurückgelegten Fahrten kam es bei 244 zu Behinderungen.

Statisch geleitete Fahrer hätte hierbei über 68 Stunden Zeitverlust hinnehmen müssen. Der Nutzer eines dynamischen Systems hätte hier

in 31 Stunden einsparen können.

Durch das Umfahren wäre eine zusätzliche Wegstrecke von 1405km zurückgelegt worden, was einer Mehrfahrt von ca. 6% entspricht.

urte helling, jahresbetrachtung 2

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Urte Helling, 2005, DaimlerChrysler AG

Im Vergleich der morgendlichen und der abendlichen Fahrt zeigt die Abendliche ein weit aus höhere Anzahl an Behinderungen. Mehr als doppelt so häufig finden

sich zu diesen Zeiten Verkehrsmeldungen.

In den Abendstunden sind aber auch die Möglichkeiten zur Umfahrung von Staus oder stockendem Verkehr um knapp 20% höher als morgens.

Das zeigt, dass das Netz insbesondere Abend stark belastet ist, aber gerade hier Möglichekeiten für dynamische Zielführung ergeben.

urte helling, tabelle

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Urte Helling, 2005, DaimlerChrysler AG

Weiter untersuchte Strecken:

Weiter untersuchte Strecken:

Die Tabelle zeigt, dass auf Strecken mit weniger Alternativrouten der Fahrzeitvorteil stark eingeschränkt wird. Hier können dynamsiche Zielführungssystem

lediglich einen Informationsvorteil verschaffen.

urte helling, geografisch nutzen

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Urte Helling, 2005, DaimlerChrysler AG

Nochmals die untersuchten Streckenabschnitte markiert nach dem Fahrzeitvorteil den eine dynamisches

Zielführungssystem erzielen könnte (rot: großer Vorteil, gelb: kein Vorteil).

Nochmals die untersuchten Streckenabschnitte markiert nach dem Fahrzeitvorteil den eine dynamisches

Zielführungssystem erzielen könnte (rot: großer Vorteil, gelb: kein Vorteil).

ADAC Praxistest "Dynamische Navigation"

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

ADAC Praxistest "Dynamische Navigation"

Im Jahr 2000 führte der ADAC einen Praxistest durch in dem dynamische Navigation getestet werden sollte.

Es wurden dazu drei Strecken an besonders Staugefährdeten Sommertagen gefahren:

- Düsseldorf - Bad Reichenhall (736km)

- Berlin - Bad Reichenhall (666km)

- Kiefersfelden - Nürnberg - Kassel (551km)

ADAC Praxistest, Strecke I

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

ADAC Praxistest "Dynamische Navigation"

Auf der langen und gut ausgebauten Strecke Düsseldorf - Bad Reichenhall konnte der dynamisch geleitete Wagen einen Stau umfahren und so durch eine

um 33km längere Strecke einen Fahrzeitvorteil von 55min herausholen.

Auf der langen und gut ausgebauten Strecke Düsseldorf - Bad Reichenhall konnte der dynamisch geleitete Wagen einen Stau umfahren und so durch eine

um 33km längere Strecke einen Fahrzeitvorteil von 55min herausholen.

ADAC Praxistest, Strecke II

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

ADAC Praxistest "Dynamische Navigation"

Auf der Strecke von Berlin nach Bad Reichhall sind kaum Alternativrouten vorhanden. Umleitungen waren hier nur über Landstraßen möglich.

Trotz der Umleitung war das statisch geleitete Fahrzeug nur 1min später am Ziel, obwohl es 79min lang in 4 Staus unterwegs war.

Auf der Strecke von Berlin nach Bad Reichhall sind kaum Alternativrouten vorhanden. Umleitungen waren hier nur über Landstraßen möglich.

Trotz der Umleitung war das statisch geleitete Fahrzeug nur 1min später am Ziel, obwohl es 79min lang in 4 Staus unterwegs war.

Die längere Alternativroute hat sich hier nicht bewährt.

ADAC Praxistest, Strecke III

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

ADAC Praxistest "Dynamische Navigation"

Die dritte Teststrecke von Kiefersfelden nach Nürnberg bietet ebenfalls wenige Ausweichrouten für Ausweichwillige. Das dynamische System entschied sich hier

trotz stockendem Verkehr auf der Autobahn zu bleiben. Umfuhr allerdings eine Stau und brachte es so auf einen Fahrzeitvorteil von 33min bei einer um 2km

verringerten Kilometerleistung.

Die dritte Teststrecke von Kiefersfelden nach Nürnberg bietet ebenfalls wenige Ausweichrouten für Ausweichwillige. Das dynamische System entschied sich hier

trotz stockendem Verkehr auf der Autobahn zu bleiben. Umfuhr allerdings eine Stau und brachte es so auf einen Fahrzeitvorteil von 33min bei einer um 2km

verringerten Kilometerleistung.

ADAC Praxistest, Zahlen

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Ergebnisse beider Studien

Während die Studie von Urte Helling die praktische Einbeziehung der Geräte selber fehlt verschafft diese einen guten Überblick des Potentials auf

unterscheidlichsten Strecken.

Zusammen mit dem Praxistest des ADAC zeichnet sich eine eindeutiges Bild ab:

- Fahrzeitvorteile sind nur bei entsprechend vorhandenen Alternativrouten zu realisieren

- Strecken sollten möglichst Autobahnen sein.

- Das Ausweichen über Nebenstrecken (Gemeindestraßen, etc.) ist durch Geschwindigkeitsbegrenzung und Ampeln nur mit geringem Fahrzeitvorteil aber hohen Kilometerleistungen verbunden

Informationsvorteil

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Informationsvorteil

In Bereichen des Straßennetzes in denen keine Alternativrouten zur Verfügung stehen, oder auch diese ausgelastet sind, sodass keine Umfahrung möglich

ist, besteht gegenüber einem statischen Zielführungssystem der Informationsvorteil.

Mit dem genauen Wissen über die Verkehrslage lässt sich eine vergleichsweise genaue Aussage über den Grad der Verspätung machen. Dies eröffnet

weitere Möglichkeiten bei der Planung - so könnten z.B. Termine rechtzeitig per Telefon verschoben werden.

Informationsvorteil

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Informationsvorteil an Systemschnittstellen

In Verbiundung mit anderen Zielführungsdiensten oder dem ÖPNV findet der Informationsvorteil zwei weiter Ausprägungen.

- Durch das Wissen von Fahrzeitverspätungen im PKW lassen sich Systemübergreifende Reiseanpassungen vornehmen. Bsp.: Errechnung anderer Zugverbindungen (heute möglich) oder evtl. bereits Umbuchung vorhandener Reservierungen (künftig denkbar)

- Anbindung an Städtische Verkehrsysteme wie P+R Services

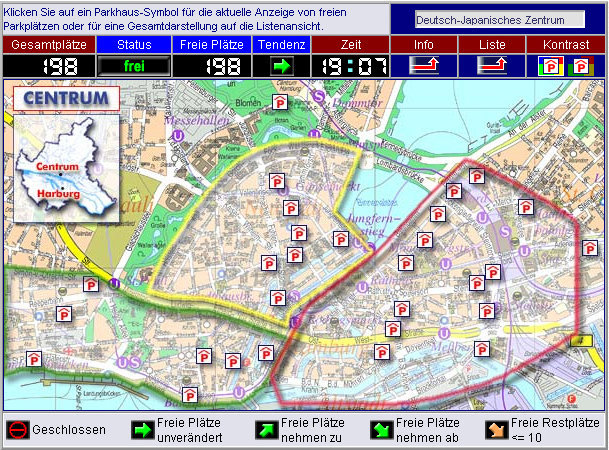

Informationsvorteil P+R

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Informationsvorteil an Systemschnittstellen

Dynamische P+R Services lassen sich bereits heute abrufen und sind dementsprechend auch in einem dynamsichen Zielführungssystem einbindbar.

Dynamische P+R Services lassen sich bereits heute abrufen und sind dementsprechend auch in einem dynamsichen Zielführungssystem einbindbar.

Bsp.: P+R im Hamburger Centrum (verkehrsinfo.hamburg.de)

Informationsvorteil Psyche

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Psychologische Vorteile

Eine weiterer Effekt des Informationsvorteils ist der psychologische.

Das (sehr) genaue Wissen über die Verkehrslage und die individuellen Auswirkungen lassen den Fahrer i.d.R. ruhiger werden als einen Fahrer

der über die Straßenlage weniger gut informiert ist.

Den gleichen Effekt hat auch das Umfahren von Staus. So werden kontinuierliche Fahrten, auch wenn diese länger sind, als

wesentlich weniger belastend empfunden als Fahrten in Staus.

Umwelt

Sind dynamische Zielführungssysteme nutzbringend ?

Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen auf die Umwelt werden äußerst kontrovers diskutiert.

In der näheren Zukunft sind Entlastungen durch einzelne dynamisch geleitete PKW zu erwarten. Dies bezieht sich vor allem auf die wesentliche kürzeren

Fahrzeiten bei Staus.

Auch wenn hier meist höhere Kilometerleistung zu erwarten sind, so rechnet der ADAC dennoch mit einem deutlich

geringeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu statisch geleiteten Fahrzeugen.

Durch die Einbindung von P+R Informationen wäre ein geringere Parksuchverkehr denkbar, auch wenn dieser zu Stoßzeiten weniger als

2% des Verkehrs ausmacht.

Umwelt Belastung

Verbreitungsabhängige Faktoren

Nachteilige Umweltauswirkungen

Statische Navigationsgeräte gehören bei Mittelklassewagen bereits zum Standart. Die Verkaufszahlen sind stark steigend.

Eine steigende Verbreitung dynmaischer Zielführungskomponenten wird mittelfristig eine optimalere Ausnutzung des Straßennetzes

bewirken (bereits ab 15% Verbreitung).

Eine bessere Verkehrssituation hätte schließlich eine Zunahme des Individualverkehrs zur Folge. Dies würde eine höhere Umweltbelastung bedeuten.

Umwelt Belastung ÖPNV

Verbreitungsabhängige Faktoren

Nachteilige Umweltauswirkungen

Ähnlich sähe die Prognose für die Einbindung des ÖPNV und der P+R Services. Ein besseres Wissen wo genau in der Stadt geparkt werden kann

würde auch hier wahrscheinlich eher die Nutzung des PKW als die der ÖPNV zur Folge haben.

Die jüngere Vergangenheit zeigt außerdem das steigende Kraftstoffkosten kaum den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zur Folge haben. Eine optimierte

Verkehrsführung würde dies bis zu einem bestimmten Grad begünstigen.

Stauverlagerung

Verbreitungsabhängige Faktoren

Stauverlagerung ?!

Alternativrouten sind nur solange attkraktiv, wie auf ihnen freier gefahren werden kann.

Bei steigendem Einsatz individueller dynamischer Zielführungssysteme mit lokaler Routenberechung besteht die Gefahr der Stauverlagerung. Eine große Zahl an

PKW wird auf die vermeindliche Alternativroute umgeleitet um dort einen neuen Stau zu produzieren. Je nach Kapazitäten der Ausweichroute kann dies schon bei

weit unter 50% entsprechend ausgerüsteter Fahrzeuge der Fall sein.

Abhilfe schaffen hier nur zentrale Routenberechnungen durch Verkehrsleitstellen.

Fazit

Fazit

Dynamische Zielführungssysteme : Ja, aber ...

- Fahrzeitvorteil nur bei entsprechenden Netzdichten bzw. geeigneter Alternativrouten

- Informationsvorteil im Grunde immer. Noch besser in Verbindung mit anderen Systemen

- Umweltentlastung kurzfristig ja. Langfristig geringer, evtl. wenn der ÖPNV verbessert eingebunden auch langfristig

- Psychologisch eine Entlastung des Fahrers

Fragen

Fragen

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

- Was ist an Fragen offen geblieben ?

- Wo besteht weiterer Informationsbedarf ?

- Anregungen, Wünsche, ...